ARTICLE

Insight

「化粧品産業ビジョン」から4年。J-Beautyの未来、「官民協力」が今後のカギに

経済産業省と日本化粧品工業連合会(現:日本化粧品工業会)が2021年4月に策定した「化粧品産業ビジョン」は、産学官で初となる化粧品産業の将来ビジョンである。同業界の現状や今後の課題について、経済産業省・小林正寿氏、月刊国際商業編集長・長谷川隆氏、アイスタイル・濱田健作氏の3人が対談を行いました。

※この記事は『ampule magazine vol.13』で実施した対談に、誌面で掲載しきれなかった部分を追加して編集したものです。

What’s?化粧品産業ビジョン

化粧品産業ビジョンとは、経済産業省と日本化粧品工業連合会(現:日本化粧品工業会)が事務局となって2021年4月に策定した、産学官で初となる化粧品業界の将来ビジョンのこと。日本化粧品工業連合会(同)や国内化粧品メーカー各社が検討会の構成員として名を連ね、高付加価値製品の開発やデジタル技術の活用による新たな顧客体験の創出、多様な人材の育成などを推進し、グローバル市場での競争力強化を目指しています。

インバウンドによる売り上げ増を、内需と捉えていたのでは?

――2021年に「化粧品産業ビジョン」策定に至った背景についてお聞かせください。

小林 ビジョン策定に向けた議論は、コロナ禍の2020年からスタートしました。欧州の環境規制が厳格化し、消費者のSDGsに対する意識が高まってきたころです。同時に、韓国と中国が驚異的に伸びてきたタイミングだったので、これからの環境変化に日本としてどう適応するか、産学官の皆で同じ方向を向こうということで進められたと聞いています。

私は化粧品産業に関わってまだ1年足らずですが、策定後の動きが鈍いように思います。化粧品産業の方々は目先のトレンドを追いかけて対応するのは非常に早く、センスもあるのだと思いますが、中長期的な視点で物事を捉えて、自分たちのフィールドの環境そのものをどうするかということに関しては、なかなか動きが見えない。この辺りに大きな課題があるのではないかという気がしています。

長谷川 私はオブザーバーとして参加していました。総論を議論した後、各論を進める際に動きが鈍くなってしまうのが化粧品業界の現状であり、問題点だと思っています。コロナの影響もありますが、そもそも化粧品業界は長く内需で育ってきていて、自立してやってこられたから。変化対応をすることに慣れておらず、あったとしても国内だけで済んでいました。そんな中、韓国が市場を席巻していき、海外のエリアをどんどん取っていきました。日本は、2019年までのインバウンドを活かしながらグローバルの市場も同時並行で取っていくことをしなかったのです。コロナ禍で自社の業績が悪化し、国内事業の改革を優先せざるを得なかったという事情も少なからずあるでしょう。

――アイスタイルは海外でも店舗展開していますが、海外における日本ブランドの立ち位置の変化について、どう分析していますか。

濱田 日本は2019年までのインバウンドをきっかけとした盛り上がりを、内需のように取り扱っていたと思うんです。当時は好循環が起こり、マーケティングをしなくても日本のやり方で中国でも売れていました。その後、急に中国の数字が右肩下がりになりマーケティングをし始めましたが、SNSやECなど多くのことをキャッチアップする必要が出てきました。コロナと重なってしまったこともあり、海外対応の転換期に気付くタイミングが遅くなってしまったように感じています。

また、貿易のハードルは国によって異なりますが、中国への輸出は非常に厳しく、香港は非常に緩い。つまり、中国が厳しくなればなるほど、商品は香港に回っていきます。次に香港からどこに回るかというと、中国本土です。売れなくても、在庫だけはさまざまなところから中国本土に入っていく。そうすると、商品が多くなり価格が下がります。価格はメーカーがコントロールできないので、ブランドの価値毀損につながり、何もかも負の連鎖になってしまうのです。

デジタル化、薬機法に景表法、今後の課題は盛りだくさん

――韓国コスメブランドの海外展開の状況はいかがでしょうか。

濱田 韓国は国の規模が日本より小さいこともあり、もともと国内だけではビジネスができなかったので、商品を作るときから海外を視野に入れているのです。使う人が世界中にいることを見据えてパッケージやキャッチコピーを考えていますし、タレントも世界に通用するレベルの人を起用しています。この大きな差が、ここに来て可視化されていると感じますね。とはいえ、日本もあきらめる必要はありません。アットコスメの実店舗では、外国人が購入した商品リストを確認できます。どこの国の化粧品を買っているかを見ると、決して日本ブランドの人気がないわけではないのです。日本の商品の売り方を工夫すれば、いい方向に進むのではないでしょうか。

長谷川 それは私も同感ですね。外国人がこぞって日本の商品を買うということは、日本ブランドのパワーがあることの証明です。

ただ、彼らはどこのお店でも買うわけではなく、見せ方が面白い売り場や、体験価値が付随する売り場で買っているのです。“商品そのものだけではない価値を生む場所”で化粧品が売れていることに、学びを得るべきです。

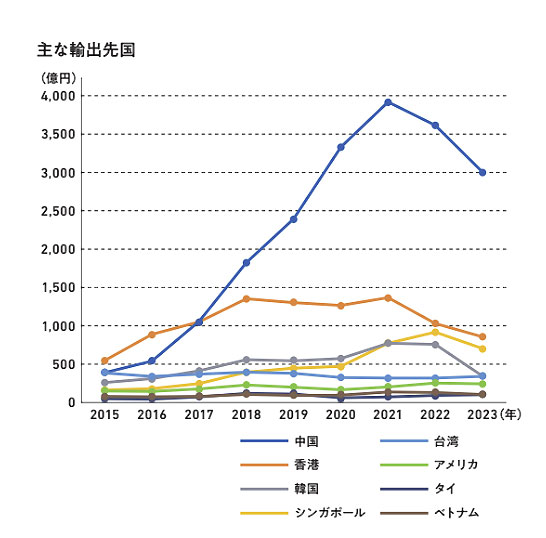

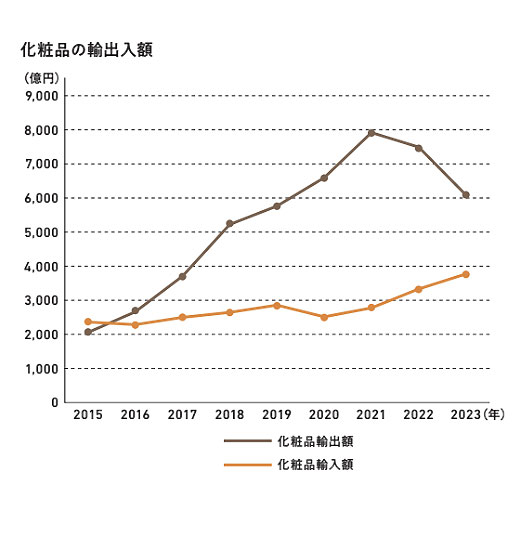

小林 各国の化粧品輸出額は、欧米、中国、韓国では伸びていますが、日本はその逆です。日本の化粧品の輸出額は、2021年から2023年で2,000億円ほど下がっています。そのうち中国が占める額は1,000億円ほどです。中国のマーケットの影響で輸出ができなくなったわけではなく、他の国に対しても全体的に落ちています。これはやはり何か理由があるのではと思っています。一つ懸念しているのは、化粧品産業ビジョンに記載されているJ-Beautyという概念についてです。「J-Beautyとして海外に打ち出す」と言っても、J-Beautyとは何なのか誰も語れないのでは。K-Beautyも明確な定義はないかもしれませんが、消費者がK-Beautyと聞くと、K-Popや俳優など特定のイメージが思い浮かぶと思います。

私は元々農業関係や環境政策に長く携わっていました。日本政府は数年前から日本の農産物を海外に輸出することで5兆円の売上を目指してきましたが、ここでも化粧品と同じような課題がありました。「ジャパンブランドを作って輸出を強化する」と言うものの、国内の産地にはそれぞれ既存のブランドがあり、日本全体でブランド化するということは頭にありません。そのような状況ではいつまでたっても効果的なPRができず、海外でジャパンブランドの棚も作れない。この一連の出来事を見てきているので、単にJ-Beautyという名称を打ち出すだけでは難しいと感じています。

※財務省貿易統計による日本からの輸出国については、2015年から香港・中国向けが上昇し、2020年以降は化粧品総輸出額の50%が中国への輸出となっている。(左グラフ参照)

※財務省貿易統計による化粧品の輸出入金額は、2016年以降日本からの輸出金額が日本への輸入金額より多い状態に。2022年以降、輸出金額は減少に転じている。(右グラフ参照)

長谷川 例えば「日本の女性はかっこいい」など、ポジティブなイメージが世界中に広まれば、ファッションや食事も売れるし、ヘアサロンも出店できるかもしれない。文化インフラを作って、その上に化粧品がどうのるか。クールジャパンと組んで推進することが大事だという話は、化粧品産業ビジョンの会議で議題に上がりました。

小林 デジタル化も重要です。海外ではパッケージにQRコードを印刷していますが、今は規制の関係もあり、日本のパッケージには細かい文字がぎっしり書いてあります。化粧品専用の電子タグを導入するなどして、偽物対策も行っていきたい。あとは、薬機法や景表法をグローバルな動きに合わせていく必要性も感じています。輸出促進と規制の適正化を両輪で回しながら、産業を育成していかないといけません。

濱田 規制について個人的に思うことがあります。昔はオープンな世界における保護制度で、公平性が保たれていました。しかし、今はデジタルの進化でSNSの中でクローズ環境が作れるようになってしまっています。今後景表法や薬機法の基準は緩くなるだけでなく、機能しなくなる可能性も想定しておいたほうがいいと考えています。

メーカー側から経産省へ提案し、一緒に進めていく姿勢が大切

――日本国内の化粧品業界にイノベーションを起こすために、各企業が取り組むべきことは?

長谷川 日本の化粧品産業が世界に出るにあたり、どこをターゲットにし、どこに橋頭堡を築くかを練る。そして国と一体となって、日本の強みを活かした売り場作りや、新たな外国との接点を作ることに注力すべきだと思います。メーカーだけでは難しいこともあると思うので、企業の垣根を越えて話し合い関係省庁に提案し、官民が一緒に進めていくことが大切になるでしょう。

小林 マーケットにどうやって売っていくかなど、民間にしかできないことが多いのは事実です。しかし、これまでにない環境変化が起こっている中、行政がさらに一歩前に出てできることはあるはず。そのためにも、まずは化粧品業界側で問題点の解像度を上げてから相談していただきたい。解像度が上がると、こちらも施策の抽出がしやすく、具体的な行動に移せます。私たちにはGDP1%未満の化粧品業界にそこまでのマンパワーを割けない事情があるので、官民が一体となって施策を進めていけることを願っています。

濱田 小林さんのおっしゃったことを、企業のみなさんにもっと知ってほしいですね。特に若手の人には、経産省に提案できるようなインプットを常日頃考え、具体的な行動に移してもらえたらうれしい。これまでの官民の関係性が変わるのではと思います。

長谷川 化粧品業界が文化インフラ作りを仕掛けることによって、化粧品よりGDPが高い他の業界も含めて波及効果があることを自ら示していかないといけませんよね。また、流通側はScope3(製品の原材料調達から製造、販売、消費、廃棄に至るまでの過程において排出される温室効果ガスの量)を達成しなくてはいけない状況に置かれています。そうなると、環境対応の商品しか置けなくなり、非対応商品は棚落ちする可能性も出てきます。しかし、環境対応への投資は、特に中小企業の資本力では難しい。ここは国にバックアップしてほしいと思います。

――最後にメッセージをお願いします。

長谷川 立派な売り場を作り上げクオリティを維持できる、日本の小売業の力はすごい。そこにいい商品やいいブランドがセットになることで、日本ブランドのパワーが上がります。例えば、高価格帯からプチプラコスメまで全部がそろうアットコスメの旗艦店「@cosme TOKYO」を見ていると、グローバルで戦っていけるという価値を感じます。世界中を見ても、このような店舗は唯一無二です。このすばらしいイノベーションを、海外でもっと発揮していけたらと思います。

濱田 お客さまが美容部員から化粧品の使い方をレクチャーしてもらえるスタイルは、日本以外にあまりないのでは。現在は外国人も“お店の中で化粧品を選び、困ったときに相談する”という体験を、スマホ片手に翻訳しながら日本人同様に楽しんでいます。彼らに対して美容理論や化粧品の使い方に関する情報発信はもっとできると思うのですが、僕たちが一社一社情報を調べてコンテンツを作るのは現実的ではありません。メーカー側から情報を提供してもらい、それを基に編集してコーナーを作るなどして、アットコスメのプラットフォームとしての機能を提供できればいいですね。

小林 これまでの行政と化粧品産業の関わりは、規制を通じて国民の安全性を確保していくことがメインでした。しかし、世の中の流れや歴史的な動き、状況の変化を見れば、今こそ産業政策が求められるタイミングだと考えています。化粧品産業の持続的な発展のために、業界の皆さまと一緒になって汗をかいていきたいです。

GUEST PROFILE

はせがわ・たかし 1979年1月、神奈川県横浜市生まれ。2011年2月、国際商業出版に入社し、化粧品・日用品業界の専門誌「国際商業」編集部に配属。「化粧品産業ビジョン」オブザーバーのほか、「コスメバンク プロジェクト」立ち上げなどに携わる。プライベートでは2児の父。 こばやし・まさとし 1994年に農林水産省に入省。コーネル大学大学院修士課程(環境学)修了。2024年7月より現職。遺伝子組換え生物の安全性確保や、デジタル配列情報の利用にかかる国際交渉等に従事するとともに、化粧品産業の振興を担当。 はまだ・けんさく コンサルティング事務所勤務を経て、2005年4月、アイスタイル入社。2015年7月よりアイスタイル執行役員、2018年7月からはSenior Vice Presidentに就任。2020年7月より、化粧品ブランド向けの事業を統括するブランドエクスペリエンスセグメント セグメント長に就任。

写真/岡本卓大 取材・文/せきねみき